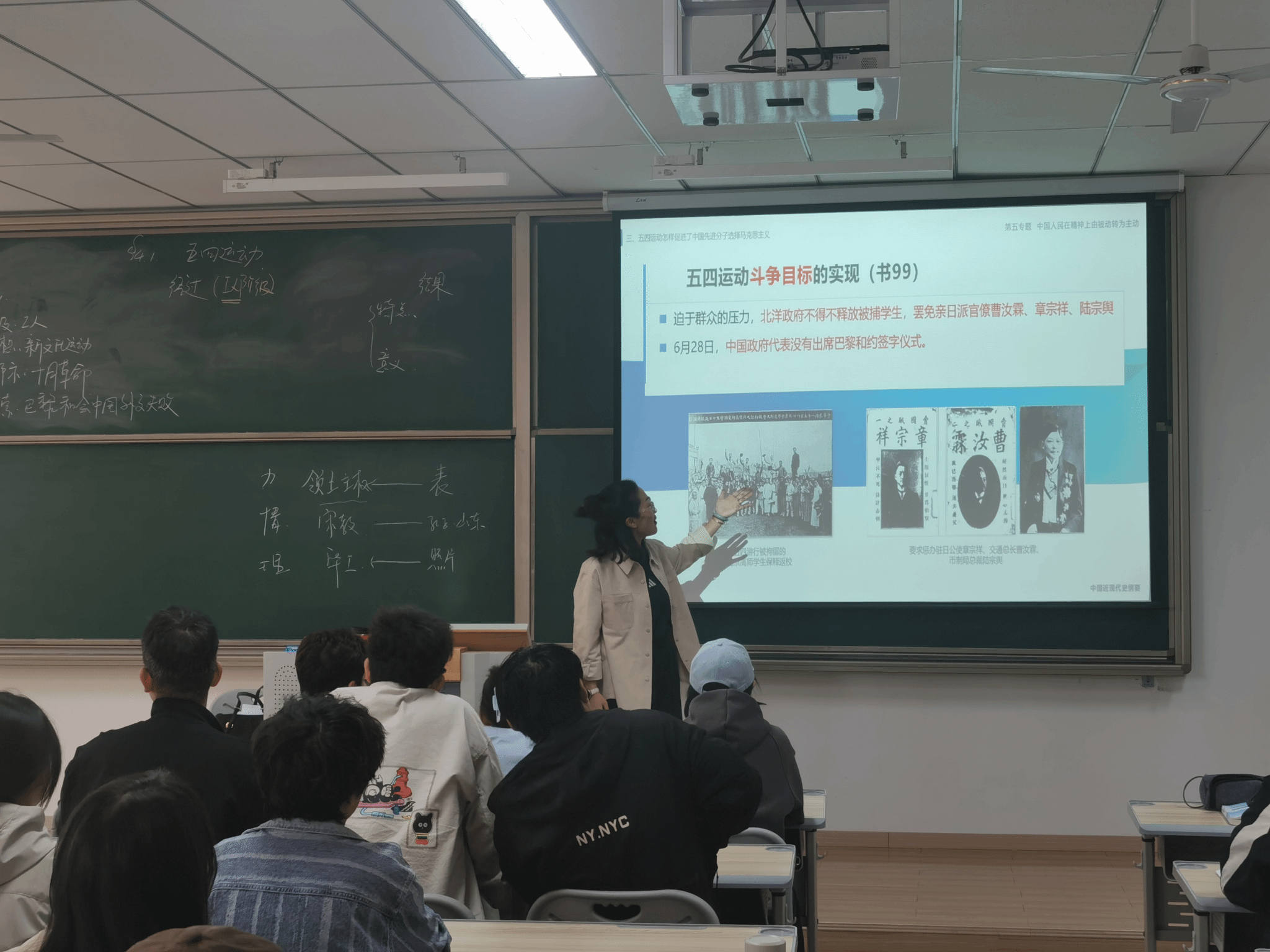

2025年4月14日,马克思主义学院举办第40期“思政会课厅”,此次会课教师为郭慧毅老师。授课内容为《中国近现代史纲要》课程第四章第一节五四运动,聚焦跨时空的青年觉醒与责任叩问。

课堂中,郭慧毅老师打破传统讲授模式,综合运用多维度教学手段还原历史语境。在阐释“五四运动”兴起时,她结合《新青年》代表人物、巴黎和会外交档案等史料,将历史事件转化为可视化的“情境课堂”,同时结合当代中国大国外交将知识进行延伸与升华。

教学方式上,为提升学生主体性,郭慧毅老师利用“学习通”构建“线上+线下”双轨互动体系。通过主题讨论收集“历史关键词云”,学生实时上传听课核心词并生成词云图,直观呈现集体认知。此外,在讲授过程中,郭老师结合授课内容,融入了地理、文学等知识,将五四运动像“立体拼图”一样进行展现,这种跨学科融合不仅深化了学生对历史的理解,更培养了他们多维度分析问题的能力。

课程结束后,参与教师就本次“会课”展开讨论。郭霄凤老师认为本节课突破了传统《中国近现代史纲要》课程的单一叙事、论理模式,尤其是跨学科的设计非常合理也十分必要,这种设计不是简单的学科拼凑,而是让不同学科的内容与方法论成为解剖知识的“手术刀”,不仅让过去的事件“立”了起来,更让学生的思维“活”了起来。

张鑫宇老师总结道,通过此次会课,感受到了《中国近现代史纲要》课程作为省级一流课程,在建设过程中所进行的多元化的努力与尝试。本次课不仅是一堂历史知识的解读课,更是一次面向当代青年的责任启蒙课,让历史的“五四”与现实的“青年”在课堂有跨越时空的对话。

此次“思政会课厅”不仅是一次教学观摩,更是一场聚焦思政课改革的对话。希望通过同行之间的交流与学习,教师教学在“他山之石”的互鉴中不断优化,让我校思政课建设实现“共研、共学、共长”。

撰稿:郭慧毅 摄影:张鑫宇 责任编辑:任欣